Conversaciones con Hergé

La lectura de las aventuras de Tintín fue un placer sistemático, prolongado a lo largo de toda mi infancia. Primera liturgia de aquellos domingos, en verdad sagrados, de hace cuarenta y muchos años, daba cuenta de tan entrañables álbumes -pilar de mi tesoro bibliófilo y de mi mitología personal-, en la cama, donde mi madre me llevaba el desayuno. Ésa es la causa de que mi edición de La isla negra (1938) -la segunda española, con pie de imprenta fechado en enero de 1967-, muestre algunas manchas de Tomate Intercasa. Era aquella una delicia, hoy extinguida como casi todas las de entonces, con que la autora de mis días me untaba las rebanadas de pan del desayuno. Si volviera a saborear aquel sencillo manjar, podría ser al universo de mis primeros años algo así como a Marcel Proust la famosa magdalena de Por el camino de Swann (1913).

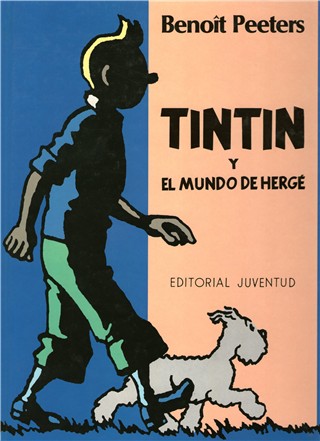

Pero es Tintín quien tiene esa capacidad de devolverme a mi paraíso perdido, que no es otro que mi niñez. Benoît Peeters, el segundo tintinófilo al que leí, nos habla en la introducción a Tintín y el mundo de Hergé (1988) de esa infancia infinita que proporciona la idolatría al infatigable reportero de Le petit vingtième. No puedo sino corroborar lo cierto de dicha afirmación.

Durante la adolescencia, como era de esperar, arramblé con casi todo. Pero Tintín volvió a obrar el milagro. Tenía dieciséis años cuando, tras abrir otra vez La oreja rota, el proceso volvió a producirse. Ahora bien, en aquella ocasión sólo leí una vez más cada una de las aventuras. Desde entonces, no he vuelto a ellas más que para dar cuenta de la fidelidad con que reproducen algunas de sus viñetas los distintos objetos que, siempre dentro de mis limitadas posibilidades, fui adquiriendo hasta que las cosas empezaron a torcerse y las cuentas, de nuevo, dejaron de salirme. Pero no hablaré de la crisis. Ya estamos tan ahítos como maltrechos.

Corría 1978 cuando, cumpliendo yo con mis obligaciones militares en la biblioteca del Colegio Mayor Barberán, leí por primera vez una noticia sobre el gran Hergé en el suplemento dominical de Diario 16. Fue tanto el agrado que me procuró aquel texto que creo que fue entonces cuando me hice tintinófilo. Saber cuanto a Hergé y a su obra concernía fue la nueva felicidad que me proporcionó Tintín.

Mi primer texto sobre tan dulce idolatría fue Tintín, Hergé y los demás, una delicia de Juan E. D'ors publicada por Ediciones Libertarias en 1988. Cuatro años después leía el de Peteers. Entre medias ya había adquirido este Conversaciones con Hergé de Numa Sadoul, que me ocupa ahora. No obstante, habrían de pasar esos veintitantos años, que ya me separan de casi todo, para que acometiera su lectura la primavera pasada.

Libro canónico en lo que a la tintinofilia se refiere -publicado originalmente en 1983, entre otras cosas, también fue uno de los primeros textos de tan dulce culto que aparecieron-, aquí está el origen de algunos de sus asuntos fundamentales. Así, es el propio Hergé -alabado sea por siempre su nombre- quien nos refiere su ponderación. "No me gusta el lado político, el lado sermón latoso, el lado sectario de las cosas. Soy un hombre de un justo término medio. Es decir, intento serlo" (pág. 33).

A preguntas de Sadoul, el maestro también nos habla de cómo arraigó en él el escultismo, ardor juvenil que a mi juicio tiene una de sus mayores expresiones en ese montañismo "de las vacas" al que dice ser tan afecto. Su amistad con Tchang Tchong Jeng o el episodio concerniente a los apuntes tomados junto al gran Edgar P. Jacobs de la casa que habría de servir de modelo a la del profesor Bergamotte en La 7 bolas de cristal (1948), dos temas fundamentales del dulce culto, también tienen su origen en estas páginas. Así pues, ya me era sabido que, apenas cerraron sus cuadernos de dibujo los dos maestros, descubrieron que el inmueble que acababan de copiar estaba ocupado por las SS. La gracia de ahora ha sido remontarme a la fuente de quienes me contaron por primera vez la anécdota.

No sabía, eso es cierto, de la actividad de Hergé como dibujante publicitario, tan celebrada como cabía esperar en un perfeccionista de buena voluntad a quien sólo era capaz de hacer fruncir el ceño un dibujo con trazo imperfecto. Aquí se hace un hincapié en el Hergé publicista inédito en la literatura tintinófila. Y se hace ilustrando el texto, principalmente, con aquellas creaciones propagandísticas, junto a viñetas raras y desconocidas, frente a las habituales reproducciones de los álbumes. Es curioso que convenga ahora con Sadoul que esto es uno de sus mayores aciertos. Porque también creo que es una de las explicaciones a ese par de décadas que Conversaciones con Hergé permaneció entre los libros que aguardan. Recuérdese que una de las cosas que busco en mis lecturas tintinófilas es volver a ver esas viñetas de inagotable capacidad para devolverme a la infancia y aquí, por harto conocidas para los lectores objetivos, no aparecen.

Resultado de varios encuentros entre Sadoul y el maestro llevados a cabo a comienzos de los años 70, cuando esa inteligencia de la progresía contra Hergé estaba en su apogeo, el maestro responde a este respecto: "He presentado a negociantes de cañones, a dictadores belicistas, a policías corrompidos, guerras provocadas por la alta finanza, la explotación de los pueblos de color" (pág. 49). No fue bastante para que el estalinista que dirigía Motivos de actualidad, una revista nefasta en la que colaboré por esas cuentas que no acaban de salirme, me titulara uno de los primeros artículos sobre el dulce culto que publiqué "Tintín, un fascista en bombachos". La ignominia que aquel comunista perpetró con mi nombre hace que lo que sigue -que cambió cuanto le vino en gana- sea la única, de los cientos de piezas que he publicado, de la que me arrepiento.

Esa ignorancia del dogmatismo -hace poco me decía una progre que Billy Wilder era facha- hizo que los paladines de la dictadura del proletariado no repararan en que Hergé fue uno de los primeros autores occidentales proindios en Tintín en América (1932), y que denunció la invasión japonesa de China con idéntica precocidad en El loto azul (1936) o que Tintín defiende a Zorrino el niño indio de El templo del sol (1949) muchos años antes de que la izquierda abrazara el indigenismo.

Todo ello son cuestiones a las que alude Hergé en estas páginas, como también lo hace un "resistente notorio, Raymond Leblanc". Cuando éste puso en marcha el semanario Tintín, también puso también fin a la fama de colaboracionista que arrastraba Hergé en la posguerra por haber seguido trabajando durante la ocupación (pág. 61). Fue en la edición española de ese semanario, que llegaba a los quiscos de mi limbo madrileño en los años 60, donde yo leí por primera vez Tintín en América y la aventura del Tíbet.

Al hilo de esta última se trata de la experiencia onírica en los álbumes del valiente. He aquí un tema en el que no suelen reparar los ensayos tintinófilos al uso, pese a que amén de por el sueño del comienzo de Tintín en el Tíbet dicha experiencia onírica también pasa por El templo del sol y, si cabe, hasta por la alucinación de Los cigarros del faraón. Sostiene Hergé que dicha inquietud, es exorcizada finalmente en la aventura del Tíbet. Álbum en el que también quiso redimirse de otro de sus grandes pecados, el cinegético. "Quería hacer del yeti un ser casi humano, ¡quizá como expiación por todos los animales que había sacrificado antaño en Tintín en el Congo!" (pag. 114).

En cuanto a su método de trabajo (pág. 45), que no es baladí puestos a hablar de un hombre que hizo de la tarea diaria su vida y al final trabajaba por gusto, lo que más me ha llamado la atención es esa maduración, ese tiempo pensándolas, que según el gran Hergé requieren todas las ideas sugeridas en una historia. Y también lo concerniente al dinamismo que da cierta inclinación del dibujo hacia la derecha de la viñeta (pág. 56). A mi juicio, esto también es aplicable a los planos cinematográficos. Vuelvo así a ratificarme entre la proximidad del cómic y el cine, que tiene un ejemplo meridiano en esas resonancias de 39 escalones (Alfred Hitchcock, 1935) que cada vez registro más en La isla negra.

Y, por supuesto, no faltan alusiones de Hergé a ese triunvirato de la Línea Clara -Edgar P. Jacobs, Jacques Martin y Bob de Moor- que fueron sus colaboradores. En uno de esos textos ajenos a las conversaciones, que Sadoul intercala en el suyo a modo de ilustraciones, Jacques Martin precisamente habla de la importancia de "el centrado a la derecha de toda buena compaginación" (pág. 65).

En algún momento, Sadoul sostiene que las aventuras de Tintín son algo así como La comedia humana. Estoy totalmente de acuerdo. Son a los primeros años 75 años del siglo pasado lo que la cumbre de Balzac a la centuria decimonónica. Por eso sus personajes se repiten de unas aventuras a otras y dan pie a que Sadoul encuentre en ellos interesantes connotaciones. En este sentido, me quedo con la compresión que Hergé demuestra por la maldad de Rastapopoulos: "Pobre desgraciado ¡Cuánto ha debido de sufrir para llegar a eso!" (pág. 21). Me recuerda tanto a las sentencias de mi madre ante cuestiones parecidas que no puedo por menos de rendirme a ella. Aunque yo, mucho menos noble, ni perdono, ni olvido ni comprendo.

O bueno, no. Si he comprendido una de las grandes dudas de mi infancia, el por qué de la tardía incorporación de Haddock, al final de las viñetas, en Tintín en el país del oro negro (1951). Por la sencilla razón de que el capitán no existía cuando vio la luz la primera versión del álbum, fechada en 1939 (pág. 107).

Publicado el 27 de junio de 2012 a las 20:15.